どうも、あらきっぺです。季節は冬ですが、今年は典型的な暖冬ですね。これだけ暖かいと雪景色を見ることは叶わないでしょうか。まぁ、降ったら降ったで不便だからお写真で見る分が丁度よい気もします笑

タイトルに記載されている通り、振り飛車の将棋を見ていきましょう。なお、前回の内容はこちらからどうぞ。  最新戦法の事情 振り飛車編(2021年10月号)

最新戦法の事情 振り飛車編(2021年10月号)

・調査対象の将棋は、先月のプロの公式戦から(男性棋戦のみ)。

棋譜はネット上や棋譜中継アプリにて公開されているものから収集。

全ての公式戦の棋譜を見ているわけではありません。ご了承ください。

・記事の内容は、プロの公式戦の棋譜を参考にしておりますが、それを元にして筆者独自の研究内容も含まれております。記事内容の全てが棋譜の引用という訳ではありません。

・記事中に記載している出現率は、小数点第二位を四捨五入した数字になります。

・戦法や局面に対する評価や判断は、筆者の独断と偏見が多分に混じっております。当記事の内容を参考にして頂けるのは執筆者としては光栄ですが、妄信し過ぎないことを推奨致します。

目次

最新戦法の事情 振り飛車編

(2021.10/1~11/30)

調査対象局は128局。それでは、戦型ごとに解説していきましょう。

先手中飛車

金の働きに差を着ける

14局出現。9月と比較すると出現率は16.9%→10.4%と推移しており、ガクンと落ち込んでいることが窺えます。

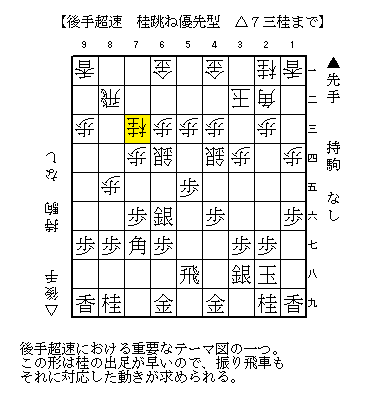

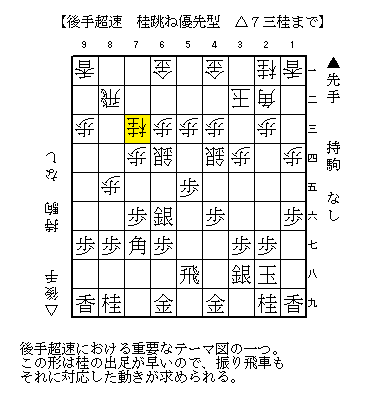

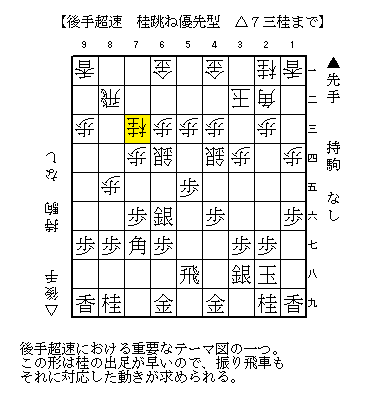

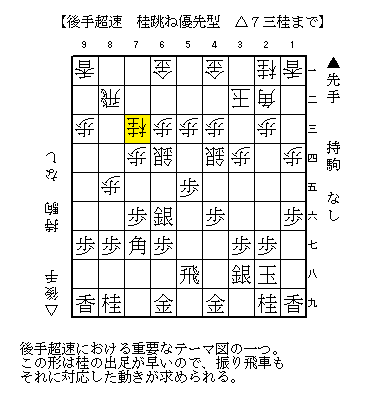

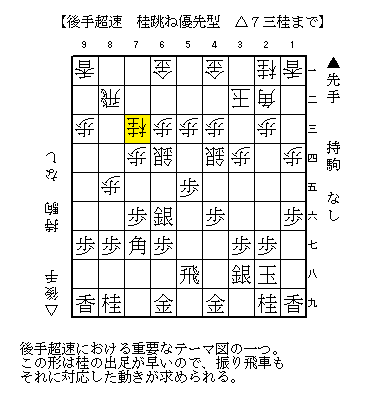

これほど下火になった要因としては、後手超速の影響が強いですね。後手超速にはいろいろなパターンがありますが、振り飛車を悩ましているのは以下のテーマ図です。

図が示すように、△6一金型のまま、かつ8筋の歩を捨てずに桂を跳ぶのが居飛車の有力策です。この組み方は後手超速の中で最も突っ張った指し方であり、先手の駒組みに強い制約を掛けている指し方になります。

なお、この作戦の実例としては、第80期順位戦C級2組7回戦 ▲今泉健司五段VS△梶浦宏孝七段戦(2021.11.18)が挙げられます。(棋譜はこちら)

さて、こういった二枚銀急戦に対しては、▲4七銀→▲5六銀と力業で受け止めるのが常套手段ですね。けれども、現局面から▲4七銀は、△6五桂と仕掛けられて痺れます。

居飛車は桂の出足が早いので、直ちに先手陣を攻撃することが出来るのですね。これが振り飛車の駒組みに強い制約を掛けている所以です。

また、隙を作らない手待ちは▲5九飛ですが、△5二金右との交換は明らかに損。囲いを完成させるこの金上がりは、非常に大きな一着になります。振り飛車は△5二金右以上に価値ある手待ちが無いので、陣形整備を進めるのは得策ではありません。

したがって、ここは▲5四歩△同歩▲同飛と動くのが定跡化された手順ですね。対して、居飛車は△6五桂と応戦します。(途中図)

ここで景気よく行くなら▲9五角ですが、現状では△9四歩と突かれて勇み足。ゆえに、ここは▲6八角が妥当でしょう。

居飛車はそろそろ6一の金を引き締めたいのですが、その前に△8六歩と突き捨てるのが大事なところ。以下、▲同角△5二金右▲5九飛△4二金寄までは妥当な進行ですね。(第1図)

小競り合いが一段落しました。この局面を、途中図と比較して見てください。居飛車の玉型が、ずいぶんと堅くなった印象を受けるのではないでしょうか? 先手が飛車の移動に手間取っている間に後手は金を活用できたので、このような局面が作れたのです。

居飛車は囲いが安定したので、次は△5五銀左▲同銀△同角という攻めも繰り出せるようになりました。

この局面は、金の働きに差が着いていることや居飛車の方が攻勢に出ていることが大きく、振り飛車は不満の残る局面だと考えられます。

先手は▲7七桂が指したい一手ですが、△同桂成のときに▲同角と取れないことが辛いですね。その手を牽制するために、居飛車は前もって8筋の歩を突き捨てておいたのです。

話をまとめます。現環境の先手中飛車は、後手超速が強敵ですね。特に、桂跳ねを優先させる攻撃特化タイプに手を焼いています。

この形は間口が狭いので、△7三桂を優先されると第1図まで誘導されてしまいます。そして、先述したようにこの局面は振り飛車やや不満。先手中飛車は課題を突きつけられている印象ですね。

四間飛車

美濃囲いの株が上がる

21局出現。振り飛車は、この内の16局が美濃囲いに組む将棋を選んでいました。

一時期は四間ミレニアムや耀龍四間飛車という今までにない指し方が流行った時期もありましたが、ここ最近はオーソドックスな美濃系の作戦が多いですね。やはり、慣れ親しんだ将棋を指したいという気持ちが少なからずあるのでしょう。

四間飛車が美濃囲いを選ぶと、居飛車は端歩突き穴熊を志向してきます。この姿勢は、現代の対抗形におけるスタンダードな手法ですね。(第2図)

先手が四間飛車を選ぶと、こういった局面は頻出します。振り飛車は、ここからの駒組みが大事ですね。端歩突き穴熊を牽制するのは当然ですが、それと同時に急戦にも対処できる指し方を選ぶ必要があります。

この局面を迎えたとき、従来は▲4六歩△3三角▲3六歩と進めるのが主流でした。これは「端歩突き穴熊を許さない」という趣旨に基づく組み方です。

しかし、現環境では危険な組み方と認知されており、この指し方は居飛車が優位に立ちやすくなっています。詳しい理由は、以下の記事をご参照してくださいませ。

という訳で、振り飛車は改良案が求められています。今回は、その具体的な手順を紹介しましょう。

まずは▲3九玉と引きます。これには△3三角から穴熊を志向するのが自然ですが、そこで▲3六歩と突くのが新機軸ですね。(途中図)

なお、この駒組みの実例としては、第80期順位戦B級2組6回戦 ▲鈴木大介九段VS△杉本昌隆八段戦(2021.10.27)が挙げられます。(棋譜はこちら)

さて、ここで居飛車には二つの選択肢があります。すなわち、

(1)初志貫徹に穴熊を目指す

(2)▲3六歩を見て急戦にシフトする

この二つ。まずは、穴熊を目指す方針を掘り下げます。

穴熊に組むのであれば、△2二玉▲3七桂△4四歩と進めることになります。対して振り飛車は、▲4六歩△3二金▲5六銀と組んでおきましょう。

▲2八玉は後回しにして、銀と桂の活用を優先するのが良い構想になります。(第3図)

ここで△4三金と上部を厚くしてきたら、▲6五歩で大駒の効率を高めます。以下、△1二香には▲2五桂△4二角▲4五歩から攻めましょう。これは振り飛車の調子が良いですね。

このように、△1二香と上がった瞬間に先攻することがポイントになります。

この局面は、居飛車が端歩突き穴熊を完成する前に戦いを起こすことが出来るので、振り飛車が上手く立ち回ったと考えられます。▲2八玉を保留した工夫が功を奏していることが窺えますね。

改めて、▲3六歩の局面に戻ります。(途中図)

どうも居飛車は、ここから穴熊を目指すのは危ういようです。では、△7四歩から急戦にシフトするのはどうでしょう。相手はコビンを開けているので、通常形よりも隙が多そうに見えるところですね。

これで急戦に対処できなければ、▲3六歩は隙を作っただけのお手伝いになりかねません。

けれども、心配無用です。振り飛車はここから手段を尽くせば、急戦に対しても充分に対抗することが可能です。その具体的な駒組みにつきましては、豪華版の方をご覧くださいませ。

三間飛車

後手番でも十分に戦える

45局出現。この内の32局が後手番での採用です。後手振り飛車のエースの座に君臨していることが読み取れる数字ですね。

現環境の三間飛車は、三つの主戦場があります。すなわち、

これらの戦型が、ホットスポットですね。

この中で最もポピュラーなのは、穴熊VS石田流への組み換えです。

ちなみに、後手番での石田流への組み換えは、長らく居飛車が満足に戦えていました。ですが、ここ最近は振り飛車も改善案を出して盛り返しつつあるのです。詳しい内容は、以下の記事をご覧くださると幸いです。

また、▲4六歩・▲3七桂型の急戦につきましては、豪華版の方で詳しく解説しております。ご興味がありましたら、ご覧くださいませ。

本稿では、三間ミレニアムを掘り下げたいと思います。これも昨今では盛んに指されている戦型の一つですね。

原則として振り飛車は、端歩突き穴熊に対して美濃系統の囲いで勝負すると、旗色が悪い将棋になります。ゆえに、美濃系統ではない囲いで勝負する作戦が増加しました。この三間ミレニアムは、その一環ですね。

ミレニアムに組んでおけば、早い段階で△9五歩と突き捨てる手が指しやすくなります。これは、居飛車から9筋を逆襲される恐れが無いからです。それはつまり、仕掛けの段階から気軽に端攻めが出来ることを意味します。

また、桂を跳んだ際に玉のコビンが開かないことも嬉しい特色ですね。こういった組み上がりになれば、振り飛車は大いに戦える将棋と言えるでしょう。

なお、三間ミレニアムの優秀性については、以下の記事をご覧頂けると幸いです。

ただ、居飛車も黙ってはいません。この作戦に対して、新たな対策を打ち出した将棋が現れました。(第4図)

振り飛車は、まだミレニアムに組むことが確定していませんが、それに組むことを念頭においた駒組みをしていますね。

ここで居飛車は、▲9八香から穴熊を目指すのが並です。けれども、それでは前述のように良さを求められません。なので、ここから▲6八角△8二銀▲3六歩と進めるのが面白い工夫です。(途中図)

なお、この指し方の類例としては、第93期ヒューリック杯棋聖戦二次予選 ▲井出隼平五段VS△高崎一生七段戦(2021.11.4)が挙げられます。

さて、振り飛車は囲いが未完成なので、△8一玉からミレニアムを作りに行くのが自然ですね。しかし、▲5七銀△7一金▲4六銀と進んだ局面は、恐ろしいことに早くも居飛車が作戦勝ちなのです。(第5図)

次の狙いは、もちろん▲3五歩。ただ、振り飛車はそれが分かっていても対処できません。角頭の守りがガラ空きになっている配置を咎められた格好です。

このように、穴熊に組むことに拘らず、足早に銀を繰り出して先攻を狙うのが居飛車の新しいアイデアです。ミレニアムが完成する前に動いてしまえば、振り飛車の不備を突けるという訳ですね。攻撃に重きを置いた指し方と言えるでしょう。

加えて、こういった状況になると、振り飛車は6四の銀が上手く機能していないことが読み取れます。

3・4筋が戦場になると、この銀が受けに利いていないことは言うまでもありません。また、現状では△7五歩や△5五歩といった攻め筋もヒットしませんね。振り飛車はこの駒が活躍できないので、形勢を損ねているのです。

そうなると、三間ミレニアムは決定的な対策が打ち出されてしまったのでしょうか? いいえ、そうではありません。実を言うと、振り飛車はここに至るまでの駒組みに問題があるのです。

適切な駒組みを行えば、三間ミレニアムは端歩突き穴熊に対抗できる有力な作戦です。続きが気になる方は、以下のリンクからご参照してくださると幸いです。

角交換振り飛車

5筋の位を取ってみよう!

20局出現。出現率は15.6%であり、これは四間飛車とほぼ同等。また、20局中、16局が後手番での採用でした。三間飛車と同じく、こちらも後手番で頼りにされている戦法ですね。

角交換振り飛車は、オープニングで様々な形があることが特徴です。今回は、角交換をなるべく後回しにするパターンの将棋をテーマにしたいと思います。(第6図)

この局面は、振り飛車が△8八角成▲同銀△2二飛と指したところ。角交換振り飛車は早期に△8八角成を指すケースが多いですが、このように角交換を保留するケースも一理ある指し方ですね。

この組み方の狙いは、主に二つあります。一つは、3三の地点に配置する駒を決めないことで、駒組みの幅を広げること。もう一つは、[△4二銀・△2二飛型]という配置を作ることですね。

振り飛車はその形に組めれば、銀の動向を3三、4三、5三の三種類も選べるので駒組みに柔軟性が生まれます。平凡に△2二銀→△3三銀と組むよりも、お得な指し方なのですね。

なお、この指し方の実例としては、以下の二局が挙げられます。

・第63期王位戦予選 ▲斎藤慎太郎八段VS△菅井竜也八段戦(2021.10.8)

・第93期ヒューリック杯棋聖戦二次予選 ▲谷川浩司九段VS△菅井竜也八段戦(2021.11.15)

ただし、この組み方を選ぶと▲7七角が気になる一手です。これには△3三角が妥当ですが、それから居飛車は▲5八金右△4二銀▲8六歩と組んできます。こうすれば2一の桂の活用を牽制できることが居飛車の自慢ですね。(第7図)

さて、ここから振り飛車は淡々と駒組みを進めていると、手損の代償が得られないので面白くありません。しかしながら、先攻することも難しく見えます。ゆえに、第6図の組み方は冴えないという見解がなされていたのですが、ここから振り飛車には有力な構想があるのです。

手始めに、△5四歩▲8七銀△5三銀と進めます。居飛車は▲4六歩が一例ですが、そこで△5五歩と5筋の位を取るのが意欲的な一着ですね。(第8図)

この位取りは中央から盛り上がる意味ではなく、攻めの形を作りやすくすることが目的です。

こうして角交換にならない状況にすれば、後手は2二の飛がフリーになりますね。もう2筋から反発していく将棋ではないので、後手は向飛車に拘る必要はありません。なので、飛車の自由度を高めておこうという訳なのです。

居飛車は囲いを発展するために、▲8八玉△5四銀▲7八金が自然です。対して振り飛車は、△5二金左▲4七銀△6二金寄▲6八金右△5二飛と進めておきましょう。

ここまで来ると、敵陣を攻める形が見えてきました。次は、△6五銀と上がる手が楽しみですね。(第9図)

こうなると、ゴキゲン中飛車のような将棋ですね。振り飛車は角交換や飛車の移動で通常のゴキゲンよりも手損していますが、この局面は不思議とその弊害を感じさせません。居飛車は対角交換振り飛車を念頭に置いた駒組みをしていたので、ゴキゲン系の将棋に対応できていない印象を受けます。

振り飛車は、次に△6五銀と上がる手が楽しみになります。逆に居飛車は、攻撃型の構築が難しい配置になっていますね。それゆえ、これは振り飛車満足の組み上がりと言えるでしょう。

このように、角を打ち合う将棋になった場合は、△5五歩と位を取るのが急所です。これで満足な組み上がりになるのであれば、第7図の評価も変わってきますね。今後の環境に大きな影響を与える存在になり得るかどうか、要注目です。

その他・相振り飛車

戦型選択の変遷を感じる

28局出現。このうち、相振り飛車は10局でした。

対抗形の将棋だと、石田流が5局指されていたことが目を引きます。しかしながら、現環境の石田流は右四間飛車に苦しめられており、良い対策を打ち出せていません。事実、その戦型になった将棋は全て居飛車が勝利を収めていました。

なお、右四間飛車の解説については、以下の記事をご覧頂けますと幸いです。

【石田流対策の右四間飛車 発展編 2020年10月号豪華版】

また、相振り飛車においては、初手▲5六歩や3手目▲7五歩のオープニングが消えていることも大きな特徴です。これは、石田流や先手中飛車が苦戦していることが最たる理由でしょう。

現環境では、初手から▲7六歩△3四歩▲6六歩や、▲7六歩△3四歩▲6八飛。他には初手▲7八飛といったオープニングから相振り飛車になるケースが多くなっています。これは、先手四間や先手三間が有力であることの裏返しとも受け取れますね。

かつて先手番の振り飛車といえば、石田流と先手中飛車が二枚看板でした。一世を風靡した作戦が下火になっている現状を見ると、時代の変遷を感じさせます。

序盤の知識をもっと高めたい! 常に作戦勝ちの状態で戦いたい! という方は、こちらをご覧ください。

参考

最新戦法の事情【振り飛車編】(2021年11・12月号 豪華版)

最新の戦術には興味があるけど、どう指して良いのか分からない。どうしてプロがこういった指し方をするのかを知りたい。そういったお気持ちがある方には、うってつけのコンテンツとなっております。

有料(300円)ではありますが、内容量としてはこの記事の約3倍です。よろしければご覧ください!

今回のまとめと展望

【現環境の状況は?】

今回の期間では振り飛車の工夫が目立ち、魅力ある作戦が豊富にありますね。美濃囲いでも十分に戦える指し方が確立しています。なお、それぞれの主要戦法で美濃囲いに組む環境をまとめると、以下の表のようになります。

先手中飛車は低調ですが、他の戦型は概ね互角以上に戦える印象です。特に、三間と角交換振り飛車は後手番でも問題なく採用できることが心強いですね。

ちなみに、後手四間飛車が苦労する理由は、端歩突き穴熊が手強いからです。第3図のような端歩突き穴熊が完成する前に仕掛けを狙う作戦は、一手の差が大きな影響を与えます。ゆえに、後手四間飛車+美濃囲いというチョイスでは対抗できません。後手四間の場合はミレニアムなど、美濃ではない囲いで勝負した方が良いでしょう。

【攻撃性を重視せよ!】

多くの戦型において、攻めっ気の強い布陣を作る傾向が強まっています。これは居飛車も振り飛車も同様です。囲いを強化することよりも、攻撃型を充実させることに重きを置くのが現環境のトレンドですね。

例えば、これらの作戦は、それが色濃く表れています。後手超速の方は、金の合体ではなく桂の活用を優先していますね。また、対三間の方は、穴熊の完成よりも早繰り銀の構えを取ることを優先しています。

このように、「とりあえず囲いを固める」のではなく、「隙あらば先攻する」姿勢を見せることが現代将棋の特徴です。拙著にも記したように、即効性理論のもたらした影響は計り知れないものがありますね。

加えて、現環境では囲いの堅さを捨てて攻撃性を上昇させる動きも顕著です。

振り飛車としては、位を取らずに△8四歩から銀冠を作って固さ負けしないようにする方が自然です。けれども、そのプランでは攻めの形がなかなか整いません。となると、主導権を相手に明け渡すことになってしまいます。そういった課題をクリアするために、玉の堅さを捨てて攻撃性に特化する指し方を選ぶようになりつつあるのです。

このように、現環境の対抗形は、攻撃型の構築が鍵を握ります。玉の堅さは大事なファクターですが、それに囚われない感覚も求められていると言えるでしょう。

それでは、また。ご愛読くださり、ありがとうございました!

昔の記事に申し訳ありません。

中飛車のところですが、☗5四歩☖同歩☗同飛☖6五桂の図で、☗9五角は☖9四歩で勇み足とのことですが、☖9四歩に☗6四飛と切り、☖同歩の一手に☗7三角成というように強襲する手段が気になるのですが、成立するでしょうか?

中飛車陣は8八に傷がありますが、☖8八飛には☗7九金☖8七飛成の瞬間龍の位置が悪いので何とかなる気がします。

是非ともご教授お願いいたします。

△6五桂のときに▲9五角から▲6四飛で強襲するのは、この戦型の常套手段の一つですね。けれども、結論から申し上げると、この場合は無理筋となります。

詳細は、以下の記事をご参照くださると幸いです。

最新戦法の事情【振り飛車編】(2021年11・12月合併号 豪華版)

やはり無理筋でしたか…(^^;

自分はオンラインのコンテンツの購入は諸事情により出来ないので、自分でももっと読みを深めてみたいと思います。

これからも参考にさせていただきます。ありがとうございました!